佩杜拉:亚特兰大在卢克曼的谈判中曾问价皮奥,但被国米拒绝

北京时间7月18日,来自意大利记者佩杜拉的报道宣称,在与国际米兰商讨卢克曼转会问题的过程中,亚特兰大询问了皮奥-埃斯波西托的情况。

目前国米被认为正在尝试引进亚特兰大的前锋卢克曼,他们也已经开出了一份4000万欧元的报价,不过亚特兰大的要价据说达到了5000万欧元。

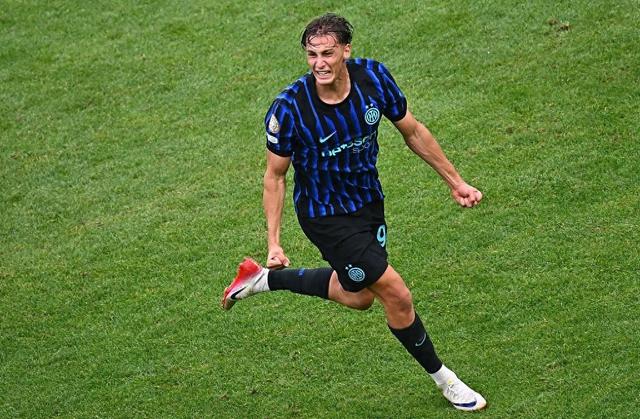

如今按照佩杜拉的说法,亚特兰大在周三下午的谈判中曾向国米询问了皮奥-埃斯波西托的情况,但他们没有希望得到这位意大利新星,因为国米将皮奥-埃斯波西托视为非卖品。

THE END